オニキスは「瑪瑙(めのう)」という宝石の一種、西洋を中心に珍重されてきました。かつては縞模様のある縞瑪瑙だけがオニキスと呼ばれていましたが、近年では縞模様がない単色のものもオニキスと呼ばれています。特に日本では「ブラックオニキス」のことをオニキスとみなす傾向が見られます。

今回はオニキスの特徴や産地、石言葉、オニキスに関するエピソードなどについて紹介します。

- オニキスの特徴や産地がわかる

- オニキスの石言葉がわかる

- オニキスのエピソードが知れる

目次

オニキスとは

オニキスとはどのような宝石なのでしょうか。

オニキスの基本情報や特徴などについてまとめます。

オニキスの基本情報

| 宝石名 | オニキス |

| 和名 | 縞瑪瑙(しまめのう) |

| 英名 | onyx |

| 比重 | 2.55-2.70 |

| 硬度 | 6.5 - 7 |

| 主な産地 |

|

| 誕生石 | 8月 |

| 水 | 水洗いはできるが、つけおき洗いは不可

※水が浸み込むと退色や破壊の原因となる |

| 太陽 | 退色の恐れがあるので、直射日光に長時間さらすのはNG |

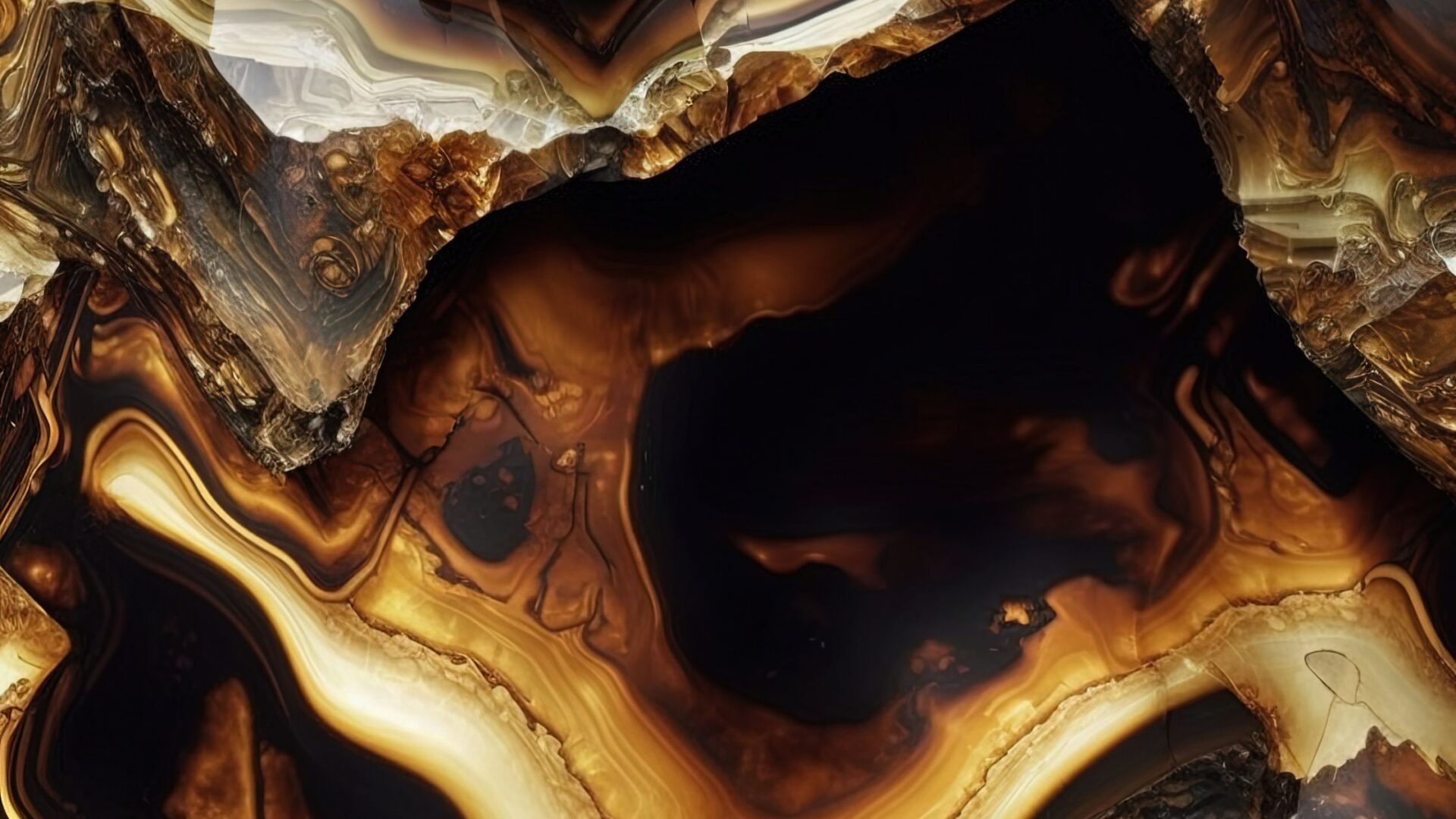

オニキスは縞模様がある宝石で瑪瑙の一種です。瑪瑙とオニキスの違いは縞模様の有無だけですので、鉱物的には同じものと考えてよいでしょう。

オニキスの名はギリシャ語の「ὄνυξ」・ラテン語の「onyx」に由来します。どちらも”爪”という意味合いの言葉です。名前の由来はギリシャ神話にさかのぼります。

ある日、神話に登場する美の女神アフロディーテ(ビーナス)川のほとりでまどろんでいると、いたずら好きのクピード(キューピット)の矢がアフロディーテの爪に当たってしまいました。矢があたった爪ははがれて川底に落ちてしまいます。そして、川底で宝石オニキスに変わったとされます。

|

|

|

オニキスの特徴

オニキスは二酸化ケイ素(SiO2)を主成分とする宝石です。モース硬度は6.5 - 7.0と比較的硬く、扱いやすい宝石だといえます。

宝石を扱ううえで注意しなければならないのが一定の方向に割れる性質である劈開性です。

オニキスは劈開性を持ちませんので、その点でも管理しやすい宝石だといえるでしょう。

オニキスの手入れ方法はいたってシンプルです。軽微な汚れや日常的なメンテナンスの場合は柔らかい布でふくだけで十分です。

汚れがひどくなってしまった場合は、中性洗剤を溶かした水で洗い、やわらかい毛のブラシで汚れを取るとよいでしょう。

ただし、オニキスには水を吸い込む特徴があるため、つけおき洗いは避けましょう。

また、太陽光による退色の可能性があるので、日陰で保管するとよいでしょう。

オニキスの色のバリエーション

オニキスは色のバリエーションが豊富な宝石です。代表的なものだけでも以下の種類があります。

- ブラックオニキス

- ホワイトオニキス

- グリーンオニキス

- ブルーオニキス

- グレーオニキス

- レッドオニキス

- イエローオニキス

最も有名なのがブラックオニキスで、黒地に白の縞模様が入っています。

古くから人工処理(トリートメント)が施された宝石として知られ、カメオやロザリオといった宝飾品の素材として用いられてきました。

他の色についても基本的には縞模様が入った瑪瑙全般がオニキスとされるため、カラーリングが豊富です。

オニキスの産地

オニキスは比較的広く分布する宝石で、世界各地で採掘されています。南米のブラジルやウルグアイがオニキスの産地として有名ですが、品質でいえばアメリカ・アリゾナ州のセブンスプリングスで産出するオニキスがよいとされています。ヨーロッパのチェコやインド、中国でも産出しますので、比較的広範囲で採取できる宝石だといえます。

ただし、ブラックオニキスのような黒色不透明な石の鑑別は非常に困難です。ダイヤモンドやキュービックジルコニア、ブラックスピネル、テクタイト、トルマリン、ネフライトなど数多くの石が存在するため、厳密に見分けるのがとても難しいのです。これらを鑑別するには屈折率を測定するか、顕微鏡による拡大検査をするのが一般的です。時にはレントゲン検査も用いられます。しかし、鑑別には専門知識と経験が必要となるため、個人で見分けるのは至難の業といえるでしょう。

オニキスの石言葉

オニキスの石言葉は「成功・夫婦の幸せ・厄除け(魔除け)」などです。この中で特に意識されるのが魔除けです。古くから悪しき者との縁を切る石として大切にされてきました。縁を切る対象は対人関係だけにとどまらず、欲望や不運など多岐にわたります。そのため、他者から干渉されず修行に励みたい修行僧や悪魔から自分を守るための護身用のロザリオの原料として用いられてきました。

転じて、他者の誘惑に負けない力を与えてくれるものと考えられることがあり、石を強めると考える人もいます。不運を断ち切りたい、悪縁を切りたいといった遮断の効果があると信じられていたことが石言葉の厄除け・魔除けにつながったのかもしれません。

オニキスに関するエピソード

古くから宝石として珍重されてきたオニキスですが、どのようなエピソードがあるのでしょうか。

今回は古代ローマにおけるオニキスの使用法やブラックオニキスの作り方、サードニクス(紅縞瑪瑙)との違いなどについてまとめます。

オニキスはカメオの原料として用いられた

カメオとは浮彫り装飾のことです。

素材として使われるのは貝や大理石、石などがもちいられ、原材料によってシェルカメオ・ストーンカメオなどと呼ばれます。

ストーンカメオの中でも瑪瑙を用いたカメオは本カメオなどともよばれ、ヨーロッパ各国の美術館に収蔵されています。

カメオには縞模様がある縞瑪瑙(オニキス)が好んで用いられますが、美しい縞模様を有するオニキスは希少です。

人の手で作り出されたブラックオニキス

ブラックオニキスとは黒を基調とし、白の縞模様が入ったオニキスのことです。

縞模様のない真っ黒なオニキスは「ブラックカルセドニー」とよばれます。

輝きやつやがあるブラックオニキスほど高品位のものとして扱われますが、天然で黒一色のオニキスはあまりありません。現在市場で流通しているオニキスの大半はトリートメントが施されたものです。

黒一色のオニキスにするには、原石を砂糖に浸してから硫酸につけ、原石が吸い込んだ砂糖を炭化させて黒一色にします。

この方法は古代エジプトの時代から用いられていたもので、ブラックオニキスのトリートメントとして最も一般的な方法です。

トリートメントを経たブラックオニキスは、天然の縞瑪瑙と比べて色が均一で鮮やかに発色するという特徴を持ちます。

また、この方法は染色しているわけではないので、基本的に退色しません。

サードニクス(紅縞瑪瑙)とオニキスの違いとは

オニキスの一種にサードニクス(紅縞瑪瑙)があります。

基本的にサードニクスもオニキスも同じものです。

厳密には平行に縞模様が現れているものをオニキス、赤と白の縞模様が現れているものをサードニクスといいます。サードニクスは採石時の色が褐色を含んだ色合いであるため、加熱処理などをして色調を調整することが多いです。

まとめ

今回はオニキスについてまとめました。

オニキスとは、本来は縞模様が現れている瑪瑙全般を指すものですが、日本では「ブラックオニキス」の印象が強いですが、実際にはカラーバリエーションが豊富で、とても面白い宝石です。

比較的硬く、劈開性がないので扱いやすいのも魅力です。

厄を退け、魔を払う石として珍重され、石言葉にも「厄除け」「魔除け」が含まれるオニキスは、周りの誘惑を絶って精進するときなどに向いている石かもしれません。

天然石としてのオニキスは産地が広いこともあり、比較的手に入れやすいものですので、気に入った色のものを見つけて手元においてもよいでしょう。

|

|

|